回应模式 - No.64777446

No.64777446 - 科学

无标题无名氏No.64777446 返回主串

2024-12-23(一)01:45:56 ID:u70drNI 回应

「在这个信息爆炸的时代,注意力是你最宝贵的东西。」

失眠了,于是来写一点关于“注意力经济”的科普。

无标题无名氏No.64777655

2024-12-23(一)02:26:28 ID: u70drNI (PO主)

在厘清“注意力经济”的概念之前,让我们以一些在这个时代具有普遍性的现象作为引入。

当你看电视剧时,片头和片中往往插播老长一条广告,让人不禁心生烦闷却又快进不得。

当你浏览电脑时,时不时会出现一些广告弹窗,想点击关闭却恰好点进了那个伪装的关闭按键进入了商家的卖场。

而在手机上这种现象则更为普遍,一个不经意间的滑动就可能将用户代入某宝主会场。

这似乎已经被认为是正常的事,即便我们本该集中于其他事情上的注意力总是被这些忽然插入的东西所打断。但或许是因为我们已经习惯了,又或许这些广告虽然让人感到烦躁,总之不至于达到影响我们生活的地步。

那么我们再举一些例子。

当你刷着帖子或者视频,突然看到一个争议性的话题,里面有一些极端的观点让你感到气愤,于是你几乎一整天都将时间花在与这些网络上的人进行辩论的事情上。差点没给自己气出好歹,却又忍不住每天打开平台去看对面的回复。

又比如最近网络上忽然出现了一个遭到众人群嘲的人,人们乐此不疲地玩他的梗,去ta的社交媒体下口诛笔伐。但过了两个月却发现ta突然开始带货了,爽吃“黑红流量”。

我们是否总有一种感觉,就是沉浸互联网太久后会感到极度的疲惫,甚至根本没有精力去关注自己的正事?

明明我们每天都摄入海量的信息,明明我们每天都注意到那么多事,却为什么到头来只剩空虚?

我们的注意力,在这个时代中,到底意味着什么?

本帖将探讨这个问题,也欢迎其他人理性参与讨论。

无标题无名氏No.64777726

2024-12-23(一)02:42:27 ID: u70drNI (PO主)

谈及注意力经济的概念,则最早要追溯到赫伯特·西蒙,曾经的诺贝尔经济奖获得者,从事计算机和心理学方面的研究。

赫伯特首先提出了“注意力贫乏”这个概念,他认为,信息的丰富会导致注意力的贫乏,在一个信息丰富的世界中,人们需要在过量的信息资源中有效分配注意力。

而真正使用“注意力经济”这一概念的是高德哈伯,他于20世纪90年代提出这样一个观点,即“注意力经济就是网络时代的自然经济”,注意力本身则相当于这种新经济的「硬通货」(可以类比理解为传统流通领域的纸币)。总而言之,“关注”本身就具有价值。

该怎么理解这个概念呢?注意力本身又如何创造价值呢?我们继续往下说。

无标题无名氏No.64777838

2024-12-23(一)03:08:54 ID: u70drNI (PO主)

注意力经济中,「注意力」的价值来源于两点:

1、注意力本身具有稀缺性。

2、注意力能够转换为实际的消费行为。

先说第一点,注意力的稀缺性来源于人本身。

要知道,人的精力是有限的,在这个精力范围下,能关注的事物也是有限的。可能今天我关注了「苹果为什么甜」这个话题,就根本注意不到「葡萄为什么酸」。

更何况在这个信息爆炸的时代里,每时每刻都有海量的碎片化信息往你眼前涌。甚至很多时候,对于个人来说真正重要的事的关注都可能被分走许多,更不要说其他信息了。

因此,无论是对于个人还是市场,注意力都是稀缺的,因此可以被当做一种“硬通货”来使用。且无论是商家还是个人,如果想要关注,都需要去「争抢」。

无标题无名氏No.64777889

2024-12-23(一)03:24:48 ID: u70drNI (PO主)

而第二点则是核心部分,你说,注意力怎么就有价值了呢?

这来源于媒体平台的主要盈利方式——打广告。

就像我们总说靠流量挣钱,但流量具体该怎么挣钱呢?基本上大头都是广告费。

但有人可能说,平台不是会给我按流量分成吗?——那是平台为了让你留在这里,好给他们吸引更多流量——然后再打更多广告。更何况平台分的那点钱可能还真不如一次广告费多。

那么为什么要打广告呢?这是为了吸引更多人去消费,只有实实在在地花出真钱了,打广告的那些公司才可能盈利。

那么这就有一个问题,不是所有人都会消费,但是吸引到的人越多,从人们那里分到的注意力就越多,注意力越多,是不是就更有几率能筛选到自己的目标受众了?即便一些人暂时不是目标受众,西安是不是起码能在他们脑子里种下一个自己商品的印象,等到时机成熟这些人说不定就消费了呢?

这就是为什么现在各大品牌、明星、网红都在“造热点”、“争话题”乃至“黑红也是红”的原因所在。

毕竟,你的注意力,对于他们来说就是真金白银。

无标题无名氏No.64777940

2024-12-23(一)03:41:52 ID: u70drNI (PO主)

然后再说说媒体平台,对于那些盈利的媒体平台上的用户来说,有一句很著名的谚语,“你不是顾客,而是商品。”

(英文原文:You're not the customer; You're the products.)

意思是媒体平台的用户(也即流量)本质上是平台用来吸引广告商的商品,逻辑参照我上面的那段论述。

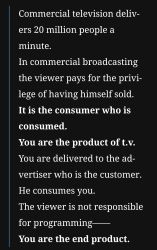

然后我觉得写的挺有意思的就是上面那句谚语的出处的一段话,是1973年两个艺术家在他们的一个视频里出现的,以下是那个视频里滚动的文字内容(我直接用的网页机翻大家将就着看吧):

商业电视每分钟提供 2000 万人。

在商业广播中,观众为被推销自己的特权付费。

被消费的是消费者。

您是电视的产物。

您将被交付给作为客户的广告商。

他吞噬了你。

观众不对节目负责——

您就是最终产品。

无标题无名氏No.64777953

2024-12-23(一)03:45:26 ID: u70drNI (PO主)

最近写论文刚好写到这个主题我觉得还挺有意思的所以给大家展开讲讲,讲到现在终于给我酝酿出睡意了,其他的明天再说,眠了( ´∀`)

无标题无名氏No.64777961

2024-12-23(一)03:47:39 ID: u70drNI (PO主)

>>No.64777949

是的,我愿称之为一种利用人生理特性的魔音贯耳式营销。

同理还有“你没事吧,没事就吃OO梅”ᕕ( ᐛ )ᕗ

无标题无名氏No.64781341

2024-12-23(一)14:28:07 ID: u70drNI (PO主)

>>No.64778097

感谢你的分享(*´∀`)说的很好

这让我想起有关平台资本主义的政治经济学批判中有个叫做「玩工」的概念。大意就是,媒体平台利用人们的注意力获取利润,因为我们只要在关注,就会产生价值,但平台又没有付给用户任何酬劳,所以实际上这构成了一种对用户剩余价值的剥削。叫“玩工”是因为,我们觉得刷手机/打游戏是在“玩”,但本质上却是在为平台无偿打工,我们的注意力都转换成了资本的利润。

但是如果离开批判视角的话,众所周知,拉动经济的三驾马车:投资、消费和净出口。

刺激消费的行为,确实能给国家经济带来实际的利益。所以也不全是负面的,肥哥也不用太悲观。

我个人的观点是,无论是消费主义还是别的是什么,这些成趋势的思潮都不是个人能够改变的,这是时代的必经之路。我们最多只能管控好我们自身的注意力,不要使自己陷入虚无又无限增殖的漩涡。

- 上一页 [

- 1 ]

- 下一页