回应模式 - No.64456511

No.64456511 - 文学

摘录《无尽的玩笑》No.64456511 只看PO

2024-11-21(四)05:21:48

ID:SCWs92C 回应

“他们应该给读完这本小说的人发个奖,奖励是可以再读一次这本小说。”

无标题无名氏No.64853028

2024-12-30(一)20:41:59 ID: SCWs92C (PO主)

>//盖特利在医院。

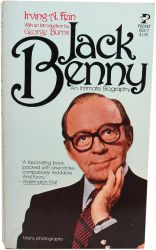

过了一会儿, 到了晚上, 被走廊灯从背后照亮的, 是病人杰弗里·戴的身影, 他坐在瑟拉斯特之前坐过的那把椅子上, 椅子已经被转过来, 他拘谨地交叉双腿, 吃着他说护士站免费发给人们吃的奶油芝士布朗尼。戴说约翰奈特·F.在厨艺上肯定不如唐·盖特利。她似乎与世棒午餐肉罐头制造商有某种串通回扣式的关系, 戴说, 这是他的观点。这可能是一个完全不同的晚上。夜晚的天花板不再随着盖特利微弱的呼吸凸起, 他能发出的改进的声音已经从猫科动物的声音进化成更像是牛科动物的声音。但右侧疼得太厉害,他几乎听不见。疼痛从火烧转换成了冰冷的深层紧绷的疼痛, 里面有种奇特的情感丧失的滋味。从内心深处他能听见疼痛正在嘲笑输液管里90毫克的酮咯酸。和尤厄尔在的时候一样, 盖特利从睡梦中醒来时无法得知戴在这里待了多久, 或者为什么在这里。戴正说到某个很长的有关他和他弟弟的成长关系的故事。盖特利很难想象戴会与任何人有血缘关系。戴说他弟弟某些方面发育不良。他有着巨大的红色湿润松弛的嘴唇, 戴很厚的眼镜, 以至于让他的眼睛看起来像蚂蚁的眼睛, 他就这样长大。其中一个问题是戴的弟弟对树叶有严重的恐惧。普通的树叶, 树上掉的那种。戴正被他情感虐待自己弟弟的记忆折磨, 仅仅是口头上威胁要用叶子碰他。戴说话时有种托着脸颊和下巴的动作, 让他看上去像已故的J.贝尼1]的硬纸板人形照片。不清楚为什么戴选择与不能说话的发烧的半清醒的盖特利分享这一切。似乎唐·盖在事实上瘫痪变哑以后变得更受欢迎了。天花板还算正常, 但在房间的暗淡光线中, 盖特利还是能辨认出一个高大的、没有实体的鬼影, 在他视野边缘的雾中不断出现和消失。这个身影的姿势与过路护士无声的滑步之间有种可怕的关联。这身影显然更喜欢夜晚而不是白天, 虽然这个时候盖特利很可能又睡着了, 而戴则开始形容不同种类的拿在手里的树叶。

1] 杰克·贝尼(Jack Benny, 1894—1974), 美国喜剧演员, 经常演滑稽乞丐, 托着脸颊和下巴是其标志性动作。

//杰克·贝尼的成就主要集中在广播与电视节目领域。与他同名的电视广播节目《The Jack Benny Program》播出了三十多年,1932年到1955 年在广播中播出,1950年到1965年在电视上播出。他对后世的情景喜剧产生了深远的影响。

无标题无名氏No.64856245

2024-12-31(二)03:04:32 ID: SCWs92C (PO主)

盖特利自从“进门”戒毒以后反复做的噩梦是一个小个子脸上都是痘印的东方女人低头看他。没什么别的事情发生, 她就这么低头看着他。她的痘印都没那么糟糕。问题是她个子非常小。她是那种波士顿地区到处可见的小小的无名东方女性中的一个, 总是拎着好几个购物袋。但这个反复出现的梦里她低头看着他, 从他的视角他在抬头看, 而她则低头看, 这意味着梦里的盖特利要么(a)仰面躺着, 无助地仰视着她, 要么(b)他自己比这个女人还要不可思议地小。这梦里另一充满威胁的画面是总有条狗直直站在远处,东方女人后面, 一动不动, 直挺挺, 就是说, 一动不动像玩具一样站着。东方女性脸上没什么表情, 也没说什么, 哪怕她脸上的疤痕显现出一个难以描述的图案, 似乎要传达什么。盖特利再次睁开眼睛的时候杰弗里·戴已经走了, 他带有围栏和输液瓶的病床被挪到了离旁边那张不知道谁的病床很近的地方, 所以盖特利和那张床上不知名的病人像一对没有性生活的老夫妇一样睡在紧挨着的分开的床上, 盖特利的嘴成了椭圆形, 眼睛因恐惧凸起, 叫痛的努力足以让他醒来, 眼睑上翻像日百叶窗一样发出窸窸(的声音, 这个时候病床回到了原来的地方, 护士正在给另一张床上不知名的人打某种你可以想象是麻醉药的深夜针, 而那个病人, 有着低沉嗓音的男人, 在哭。之后,楼下华盛顿街上, 午夜换边停交响乐之前的几个小时, 他做了个细节丰富、令人不快的梦, 梦中在房间里进进出出的鬼影终于在一个地方时间停了足够长的时间, 让盖特利可以仔细看清楚。梦里这是个很高的驼背男人, 戴着黑框眼镜, 穿着长袖运动衫和旧的棉布裤, 随意靠着要不就是颓丧地低着头,尾骨靠在有些呼呼作响的窗台通风口, 长手臂垂在两侧, 脚踝随意交叉, 因此盖特利甚至能从细节里看出那个鬼影的裤子相对于他的身高不够长, 这是那种盖特利童年时代的小孩叫作“高水位”的裤子——小盖特利的几个野蛮伙伴会在操场上叫住某些穿着这种太短的裤子的柔弱小孩说:“小弟弟该死的洪水在哪儿? ”然后掴一耳光或者胸前推一把最后不可避免的是小提琴在柏油路上摔了个底朝天。这个诡异的鬼影的手臂有时候似乎消失了, 又出现在鼻梁上, 以一种无力的无意的颓丧的方式把眼镜推开, 就像操场上那些穿着“高水位”裤子的小孩总是以虚弱颓丧的方式做的那样, 弄得盖特利自己也很想野蛮地推他们一把。盖特利在梦里经历了一种痛苦的肾上腺素闪现带来的悔恨, 想象这个鬼影可能代表着盖特利未能阻止自己的野蛮伙伴们虐待的北岸拉小提琴的小孩中的一个, 如今长大成人, 在盖特利自己虚弱失语的时候, 来实施某种报复。鬼影耸耸瘦肩膀说, 不是, 不是那种, 只是一个普通的老鬼魂, 那种没有任何仇要报也没有任何计划的, 那种最普通平平无奇的鬼魂。盖特利在梦里讽刺地想, 哦那好吧如果只是一般的鬼魂, 只是这样而已, 哈, 他妈的真是一个安慰。鬼魂抱歉地笑笑又耸耸肩, 尾骨在通风口上稍稍挪了挪。梦里它的动作有种奇怪的感觉: 都是正常速度, 那些动作,但奇怪的是并不连续, 且十分刻意, 不知怎么地, 似乎要使出超过必需的力气。之后盖特利想, 在疼痛与发烧的梦境里, 对自称普通的鬼魂来说, 谁知道什么是必需或者正常的呢。之后他想这是他记得的唯一一个哪怕在梦里他都知道是个梦的那种梦, 更不用说躺在这儿思考他正在思考他在做的这个梦明显是个梦的事实这个事实了。层次迅速变得如此复杂混乱他的眼睛又转回到脑袋里。鬼魂做出一种疲倦颓丧的姿势似乎不想进入任何复杂的是梦还是现实的争论中。鬼魂说盖特利最好还是不要多想, 不如利用一下它的存在,鬼魂在房间里或者梦里的存在, 不管是什么, 因为盖特利, 如果他愿意注意并欣赏的话, 至少不需要大声说话就能与鬼魂交流; 另外鬼魂说顺便说对他(鬼魂)来说需要超常的耐心和毅力才能在一个位置停留足够的时间这样盖特利才可以看清楚他与他对话, 而鬼魂不能做出任何保证说之后他(鬼魂)能保持几个月, 因为毅力从来不是他的优点。城市聚集的夜间灯光从窗户外照亮整个天空形成某种你闭上眼睛时能看到的深玫瑰色阴影, 又为这梦中梦增添了少许含混的意味。盖特利在梦里做出最大努力假装失去意识这样鬼魂会消失, 然而在这假装失去意识的过程中他通常真的会睡着, 在梦里睡着一会儿, 因为那个小个子的有痘印的东方女人又回来了, 一言不发低头看着他,加上那条一动不动的怪狗。再然后邻床那个打了镇静剂的病人吵醒了盖特利,在原来那个梦里, 伴随着那种麻醉过的咯咯声或者呼噜, 所谓的鬼魂还在那儿, 仍然看得见, 只是现在它站到了盖特利床边围栏上, 从围栏加上本来高度的高度低头看着他, 不得不弯下本来就弯的腰才能不碰上天花板。盖特利能清晰地看到它的鼻毛, 如果他抬头看进鬼魂的鼻孔的话, 另外还能横向看着鬼魂的瘦脚踝, 它的踝骨似乎在“高水位”裤管下面从棕色袜子里凸起来。盖特利的肩膀, 小腿, 脚趾, 还有整个右侧都疼, 他想到, 你平时想到鬼魂或者鬼影的时候不会想到它们是高还是矮, 或者有不好的姿势, 或者穿某种颜色的袜子。更不用说有没有伸出来的鼻毛。梦里的鬼影有种独特性, 盖特利感到不安。更不用说还有令人不快的东方老女人出现在这梦里的梦里。他开始希望自己能求助什么人把他叫醒。但此刻喵或者哞都发不出来, 他能做的只有大口喘气, 就像空气彻底从他的声带里消失了, 或者肩膀里的神经损伤使他的声带彻底消失如今只是枯萎地挂着像个老马蜂窝而空气在盖特利的喉咙里到处乱窜。他的喉咙仍然感觉糟糕。在梦里, 在噩梦里, 这是种令人窒息的失语, 盖特利意识到。这既让他害怕又让他安心, 不知为什么。梦境的证据等等诸如此类。鬼魂低头看着他, 同情地点点头。鬼魂完全能理解,它说。鬼魂说“哪怕”普通鬼魂也能以量子的速度运动, 可以在任何时间任何地点听到活人脑袋里所有交响乐一般的想法, 但它一般无法影响任何人或者任何有形的物体, 且永远不能与任何人直接交谈, 鬼魂自己不能响亮地发出声音, 想要与人交流的话不得不用别人内在的大脑声音, 这是为什么从鬼魂那里来的想法或者真知灼见听上去总像你自己的声音, 来自你自己大脑里面, 如果一个鬼魂想与你交流的话。鬼魂说“为了”让你更明白比如直觉或者灵感或者预感之类的现象, 或者当有入“脑子里有个小声音”告诉他们要凭直觉做这个那个之类。盖特利现在可以吸三分之一正常的气而不至于痛得想吐。鬼魂把眼镜推上去说“另外”, 需要超常的自制力和毅力和耐力才能待在同一个地方足够久, 让活人能看到你且不管以什么方式被鬼魂影响, 而很少有鬼魂有重要到愿意在同一个地方停顿那么久来交流的事情, 它们通常更喜欢以不可见的量子速度到处乱飞。鬼魂说盖特利知不知道<量子>是什么意思无关紧要。他说“鬼魂”大体上来说存在(慢慢伸出手臂在说存在的时候用手指做出两个小小的引号)于完全不同的海森堡式的速度变化与时间通道的维度上。举个例子, 他接着说, 普通活人的动作与行为, 在鬼魂眼里, 是时针的速度, 观看的趣味程度也相当。盖特利在想他妈的这算是倒了什么霉,现在哪怕在倒霉的高烧梦里也有人要跟他倾诉烦恼而盖特利却不能走开或者以任何自身经历做出回应。他通常根本不能让尤厄尔和戴坐下来进行任何形式的真诚或诚实的分享, 现在他彻底不能说话不能动弹变得听之任之而忽然之间所有人都认为他有同情的耳朵, 或者甚至不是真的同情的耳朵, 更像是一只木雕或者雕塑的耳朵。空的忏悔室。唐·盖是个巨大的空忏悔室。鬼魂消失了, 立刻又出现在房间远处的角落, 朝他挥手。这有一点让盖特利想起小时候看的电视剧《女巫》里的场景。

无标题无名氏No.64856247

2024-12-31(二)03:04:47 ID: SCWs92C (PO主)

鬼魂又一次消失, 又一次立刻出现,此时手里拿着盖特利脏乱的恩内特之家地下室工作人员卧室里玻璃胶剪贴名人图片里的一张, 这张是美国元首约翰尼·金特尔, 著名低吟歌手的老照片, 他在台上, 一身丝绒, 转动着麦克风, 这是他戴上铜色假发之前, 还用刮身板而不是紫外线消毒间的时候, 且仅仅只是个拉斯维加斯的低吟歌手。鬼魂又一次消失又立即出现, 手里拿着一听可口可乐, 上面是可口可乐标志性的红白色法式弧线但上面是陌生的东方文字而不是熟悉的 Coca-Cola和 Coke。可乐罐子上陌生的文字是整个梦最糟糕的瞬间。在地上歪歪扭扭走得过于用力, 又爬上墙, 偶尔消失又出现, 有点飘忽不定, 最后倒立在医院房间的天花板上, 就在盖特利头上, 一只膝盖顶在凹陷的胸口, 做着盖特利如果看过一次芭蕾会知道的单脚尖旋转的动作, 转得越来越快最后快到这个鬼魂只剩一道运动衫和可乐罐子颜色组成的光线, 似乎从天花板上挤出来; 就在这个时候, 出现了可以跟可乐罐子时刻相比的又一个令人不快的时刻, 在盖特利自己的脑袋里, 只在盖特利自己的脑声里但响声震天且有着非自愿的力量, 出现了“单脚尖旋转”这个词, 盖特利知道他完全不知道这词什么意思且没理由用巨大的力气思考这问题, 于是这感觉不仅令人毛骨悚然甚至有点侵犯意味, 好像某种词汇上的强奸。盖特利认为这个但愿不会再现的梦比小个子痘印东方女人梦还要令人不快, 总的来说。其他盖特利知道他一无所知的词组和词语此刻以同样可怕的侵入性力量闯入他的脑海, 比如, 短倚音和蒸馏器、黑寡妇和中性密度点、明暗对比和本体感受以及龟甲形和环形和拼贴以及强直性昏厥者和版图重划和窥阴癖和雷欧提斯——盖特利突然想到之前想到过的挤压、刮身板和词汇——还有脊柱前凸和税款和左利手和弯月透镜和时值以及可怜的约里克和卢库勒斯和樱桃色蒙特克莱尔还有德西卡的新现实移动摄影车和环绕氛围拾来戏剧寡妇与亡夫兄弟结婚还有更多词组和词语像花栗鼠一样窸窸窣窣加速而来接着是日光浴然后上升到听上去像一只蚊子在加速的声音, (1)之后盖特利尝试用一只手同时抓两个太阳穴, 一边大声尖叫, 但什么声音也发不出来。鬼魂重新出现, 坐在他身后很远的地方, 盖特利得把眼睛在脑袋里转一整圈才能看到他, 而现实是盖特利的心脏接受医学监测而鬼魂就坐在心脏监测器上, 以一种奇怪的盘腿姿势, 裤脚卷得很高, 盖特利甚至能看到鬼魂袜子上面没毛的皮肤, 在创伤科走廊透进来的灯光下微微发光。东方可乐罐子现在躺在盖特利的大额头上。有点凉又有点难闻, 好像低潮, 这罐子。走廊里有更多的脚步声和吹泡泡的声音。有个护工拿手电筒照盖特利且在盖特利和那个被麻醉的室友及周围环境里到处照, 接着一边吹了个橙色小泡泡一边在写字夹板上写字。光线穿过鬼魂的时候倒不是说什么戏剧性的事情会发生——鬼魂只会在看到光线照亮心脏监测器的那一刻消失然后在它移开的那一刻重新出现。盖特利令人不快的梦境通常并不包括具体的泡泡颜色和强烈的身体不适以及他完全不认识的词汇涌入。盖特利开始总结,心脏监测器上那个普通鬼魂, 虽然通常意义上不存在, 可能是盖特利自己对上帝困惑的理解过程中的顿悟, 一种“更高力量”或者其他东西, 也许这正是匿名戒酒会创立者比尔·W.说的奇迹般的“悸动的蓝光”, 在他最后一次戒酒的时候, 据说上帝告诉他怎么通过创立匿名戒酒会和“传递信息”来保持清醒。鬼魂忧伤地笑笑说“我们都希望如此, 年轻人。”

>//(1)

原文中从“单脚尖旋转”开始的每个“幽灵词”的所有字母都是大写。

黑寡妇/LATRODECTUS MACTANS :它们以雌性独特的黑色和红色以及在繁殖后偶尔会吃掉配偶而闻名。同时Latrodectus Mactans Productions 是 J.O.I 电影作品的制作公司之一的名称。

中性密度点/NEUTRAL DENSITY POINT:"NEUTRAL DENSITY"通常指的是中性密度滤光片,这是一种用于减少光强度的光学滤光器/滤镜。

本体感受/PROPRIOCEPTION:身体感知自身位置和运动的能力,这对于姿势控制、运动协调和身体平衡至关重要。

龟甲形/TESTUDO:拉丁语的“乌龟”。可以指龟属、一种竖琴和一种军事阵型。

版图重划/GERRYMANDER:直译为“杰利蝾螈”,指的是为了使某个政党或候选人获得选举优势而进行的不合理的选区划分。因马萨诸塞州州长埃尔布里奇·盖利(Elbridge Gerry)而得名。在他负责划分的其中一个选区形状怪异,形似蝾螈。

窥阴癖/SCOPOPHILIA:这是一个弗洛伊德术语,与“露阴癖”相对。

雷欧提斯/LAERTES:《哈姆雷特

》中的人物,他将父亲(波洛涅斯)和妹妹(奥菲莉亚)的死归咎于哈姆雷特,并用毒剑杀死哈姆雷特,以报仇雪恨。另外在希腊神话中,这是奥德修斯的父亲的名字。他是阿尔戈英雄之一。

刮身板/STRIGIL:一种小型弯曲的金属工具,古希腊和古罗马人用于在洗澡后刮去身上的油、汗和污垢。

弯月透镜/MENISCUS:指凹凸透镜,或者半月板。

时值/CHRONAXY:一个生理学术语,指的是在刺激强度为基强度的两倍时,刚能引起神经或肌肉反应所需的最短刺激持续时间。它用于评估神经和肌肉的兴奋性。

可怜的约里克/POOR YORICK:《哈姆雷特》中的小丑。哈姆雷特中,在约里克的遗体被发现后,他抱着约里克的头骨对朋友说道:“唉,可怜的约里克!我认识他,赫瑞修;一个爱开玩笑的人。(a fellow of infinite jest)”

卢库勒斯/LUCULUS:一个拉丁语名字,通常指的是古罗马的将军和政治家卢西乌斯·李锡尼·卢库勒斯(Lucullus)。

樱桃色蒙特克莱尔/CERISE MONTCLAIR:J.O.I父亲的车的型号。

德西卡的新现实移动摄影车/DE SICA NEO-REAL CRANE DOLLY:维托里奥·德西卡是意大利新现实主义电影导演,其最有名的作品是《偷自行车的人》

环绕氛围拾来戏剧寡妇与亡夫兄弟结婚/CIRCUMAMBIENTFOUNDDRAMALEVIRATEMARRIAGE:Circumambient是一个形容词,意为“围绕的”或“周围的”,指的是某物在所有方向上包围或环绕着另一物。Found Drama是J.O.I提出的新电影类型。“Levirate marriage”即利未式婚姻,古时犹太人的一种习俗。

日光浴/HELIATED:HELIATED是一个形容词,直译为“与太阳有关的”。D.F.W WIKI的解释是“当人吸入氦气(helium)时,声音会变得异常尖锐。”

无标题无名氏No.64873844

2025-01-01(三)18:40:10 ID: SCWs92C (PO主)

盖特利的额头因为他不停转眼睛而起皱纹, 使那个外国罐子不停摇晃: 当然也可能这高个子驼背速度飞快的鬼魂代表的是“秩序维持者”和“顽疾”, 利用盖特利被烧昏了的脑袋的松散防卫, 有着所有的动机说服他接受杜冷丁, 就这一次, 这最后一次, 用来治疗完全正当的病理疼痛。盖特利让自己想那会怎样, 可以以量子的速度立即离开任何地方, 站在天花板上, 且显然能以超越任何窃贼想象的方式入室盗窃, 却又不影响任何事情或者跟任何人交流, 也没人知道你在那儿, 让人们平时匆忙的日常生活看起来跟行星和太阳的运动差不多,不得不在同一个地方耐心静坐很久才可能会有个倒霉蛋感觉到你在那儿。那将是真正的自由, 但也会难以置信地孤独, 他想象。盖特利对孤独略知一二,他觉得。<鬼魂>(//wraith)和鬼(//ghost)是一回事吗, 也就是说死了? 这是不是“更高力量”带来的有关清醒与死亡的信息? 试着跟别人说话那个人却觉得是他自己的脑子在说话是种怎样的感受? 盖特利也许能“感同身受”, 从某种意义上说, 他这么觉得。这是他在24岁睡在格洛斯特冰冷海滩边生了一场时间很短的肋膜炎性喉炎以后唯一一次彻底失声, 他一点也不喜欢失声的感觉。像是看不见和被活埋结合在一起, 感觉上说。就像你体内某个比你脖子更深的地方卡住了。盖特利想象自己的手臂上是海盗钩子, 无法在“承诺”活动上发言因为他只会发出咯咯声喘气, 注定要过由烟灰缸和大咖啡桶构成的匿名戒酒会人生。鬼魂从盖特利的额头上移开那罐非美国产汽水又告诉盖特利他完全能对活人的交流无能与失声窒息“感同身受”。盖特利的想法在他尝试精神上大叫他从来没说过关于无能这件该死的事情的时候越来越激动。他对鬼魂极端的鼻毛状况有了比他想知道的更清楚、更直接的了解。鬼魂心不在焉地掂了掂罐子, 说28岁的年纪, 盖特利应该能记得美国广播电视在赞助年代前80和90年代的情景喜剧。盖特利只能对鬼魂的无知报以微笑: 盖特利本质上还是个瘾君子啊, 而瘾君子第二重要的情感关系永远是与家庭娱乐系统建立的,电视/录像机或者高清电视电脑。瘾君子可能是唯一一个视野自带“垂直同步”功能的人种, 看在老天分上, 他想。而盖特利, 哪怕在康复期, 也能随时背出大量药物成瘾的青春期摄入的《宋飞正传》和《莱恩与史丁比》和《他在家是谁》还有《暴露北方人》但还要加上重播的《女巫》和《黑兹尔》当然要加上随处可见的《陆军野战医院》的台词, 他正是在这些电视剧前面长成了巨大的儿童时期的体格, 特别是他家乡的群戏电视剧《干杯酒吧》(1,既包括广播电视晚期版本, 里面全是棕发女人, 也包括重播的都是平胸金发女人的老版本, 盖特利哪怕在转到因特雷斯和高清电视电脑以后都觉得与《干杯酒吧》有情感联系, 不只是因为这部剧里的所有人手里都拿着冰啤酒,像现实生活中一样, 也是因为他与剧中那个没脖子的猴子眉毛会计诺姆的长相惊人相似, 诺姆看上去差不多就在酒吧生活, 虽然并不善良但也谈不上残忍, 且一杯接着一杯喝啤酒却从来没跟谁的妈妈调情或者倒在街边或者昏倒在别人要打扫的呕吐物里, 他看上去——从巨大的方头到尼安德特眉毛到船桨大小的大拇指——都和儿童D. W.比姆·盖特利有惊人相似之处, 笨重、没脖子, 很害羞, 骑在扫帚柄上, 特里弗尔的奥西斯爵士。心脏监测器上的鬼魂像是倒立过来审视着盖特利, 问盖特利还记不记得比如说他最心爱的《干杯酒吧》里那些龙套演员, 不是舞台中央的山姆、卡拉和诺姆, 而是那些无名的总是坐在桌前、撑满酒吧场面、制造现实假象、不断被安排到前景和背景里的人; 总是进行完全无声的对话; 他们的脸会忽然生动起来, 嘴巴真实地动着, 但没有声音; 只有在吧台上那些有名气的演员才能被听见。鬼魂说这些不重要的演员, 人组成的布景, 可以在大多数娱乐节目中被看到(但无法被听到)。而盖特利记得他们, 那些公共场景里的龙套演员, 尤其是酒吧或者餐厅的场景, 或者至少记得他不太记得他们, 他迷乱的脑袋从来没想到过这些人的嘴巴在动但什么声音也发不出来的事实如此超现实, 而这对一个演员来说肯定是多么可悲的他妈的底层工作, 成了人形家具, 龙套演员,鬼魂说, 是他们的称谓, 这些超现实哑巴背景的存在只为了展现摄影机, 像眼睛一样, 有感知的角落, 对谁重要到能被看到以及被听见而不是只能被看见有一个分类法(//triage)。最早从芭蕾舞借来的称谓, 龙套演员(//figurant), 鬼魂解释道。鬼魂以一种小孩刚在操场上被扇了一巴掌的姿势推起眼镜, 说他自己曾是活人的时候花了相当多的时间做龙套演员, 最接近他眼睛边缘的家具, 这是个很糟糕的活法。盖特利, 他渐长的自怜已经没多少空间或者耐心容忍别人的自怜了, 他尝试举起左手扭动小手指, 模拟世界上最小的中提琴如何演奏《悲哀与怜悯》主题曲(2, 但哪怕举起左手都让他差点昏过去。要么是这个鬼魂在说,要么就是盖特利开始意识到: 你要不是自己被困在, 被囚禁于他如今所在的哑巴与边缘状态下, 是无法体会一个龙套演员那种戏剧性感染力的, 因为比如说在《干杯酒吧》的某个场景里如果哪个酒吧里的龙套演员突然决定他再也不能忍受了于是站起来大喊大叫张牙舞爪尝试在电视剧里吸引别人的注意或者找到非边缘的地位, 盖特利意识到, 会发生的只是剧中那些能被听到的“著名”演员从舞台中心冲出去不是去控制他就是对他实施海姆立克急救或者心肺复苏, 认为这个无声地张牙舞爪的龙套演员吃酒吧坚果或别的东西噎住了, 而《干杯酒吧》的其他演员会开这位著名演员英勇救人的玩笑, 要不然就是笑他给一个并没有被坚果噎住的人进行了海姆立克急救(3。龙套演员没有胜利的可能。对牢笼中的龙套演员来说, 得到声音或者注意都丝毫没有可能。盖特利短暂推测了一下底层演员的自杀数据。鬼魂消失又重新出现在床脚围栏旁边的椅子上, 身体前倾, 下巴支在手上, 手放在围栏上, 做出了盖特利认为典型的“对没法打断你也逃不掉的重伤病人诉苦”的动作。鬼魂说他自己, 鬼魂, 在活着的时候, 也曾经尝试过娱乐电影, 创作的意思, 创作电影, 盖特利相信也好不相信也好, 但在鬼魂自己拍过的电影里, 他说他可一定会确保整部片子都是无声的, 要不然你就能听到每个演员的声音, 不管他们在离镜头或者叙事中心多远的地方; 而不是施伍尔斯特或者阿尔特曼(4那种装腔作势的电影里自我意识重叠的对话, 也就是说, 不只是对混乱声音背景的后期模拟: 而是现实生活中真正的平等主义无龙套演员的人群的自说自话<342>, 活人世界真正的阿哥拉1],人群中每个人都在中心, 都是有台词的电影主人公。盖特利现在想到他从来没做过任何里面有人说<相当程度>(//vast bulk)这样的词,更不用说<阿哥拉的梦>, 盖特利认为“市集”可能是种昂贵的毛衣。这也是为什么, 鬼魂接着说, 无龙套的平等主义声音现实主义使得主流电影评论家总是抱怨鬼魂的电影的公共场所场景无比沉闷, 陷入自我意识, 让人烦躁, 他们永远听不到真正有意义的中心叙事的对话, 由于那些未经过滤的边缘人群的自说自话(//babble), 他们以为这自说自话(或者巴别塔式自说自话)是某种充满自我意识的有意与观众为敌的重艺术导演姿态, 而不是激进现实主义。鬼魂忧伤的微笑刚出现就消失了。

1] 阿哥拉(Agora), 古代希腊市民集会场所, 原义为市集。

>//(1)

如上文所述,全部都是80年代到90年代的经典情景喜剧,其中:

a.《莱恩与史丁比》是在尼克国际儿童频道(Nickelodeon)播放的成人黑色动画。

b.《他在家是谁》的原文是"Oo Is 'E When 'E's at 'Orne",未找到可靠的情景剧出处。已知的有两点:一,根据D.F.W WIKI,这是一个爱尔兰俗语:如果A在谈话中提到一个B不熟悉的名字,B可以回应"Who Is He When He's at Home?"(意思类似于“他寄吧是谁?”),而省略词首的“h”是英格兰北部特有的拼写。二,根据AI,这是从1982年到1992年在BBC电视台播放的情景喜剧《法国小馆儿》('Allo 'Allo)中的梗。该剧背景是二战的法国餐馆,但所有人都说不同声调的英语。

c.《暴露北方人》的原文是"Exposed Northerners",但其实指的是《北国风云》"Northern Exposure"

>//(2)

《悲哀与怜悯》是一部长达四小时的关于1940年至1944年德国占领时期的法国的历史纪录片。所以它没有主题曲。

>//(3)

原文是错拼"Heineken Maneuver",另外很巧合的Heineken的机翻是“喜力啤酒”。

>//(4)

施伍尔斯特(Schwulst)可能是个德国人。

阿尔特曼(Robert Bernard Altman )是美国著名电影导演,主要作品包括《纳什维尔》,《幕后玩家》和《高斯福庄园》。他1970年的作品《陆军野战医院》(M*A*S*H)获得了第23届戛纳国际电影节金棕榈奖。

无标题无名氏No.64874162

2025-01-01(三)19:17:12 ID: SCWs92C (PO主)

盖特利回了一个微微紧张的笑容, 你总能看出他没有真正在听。他在回忆他曾经假想《干杯酒吧》里那个非暴力有点刻薄的会计诺姆是他的亲生父亲, 他小心翼翼怀抱着年轻的比米, 让他在吧台水印里用手指画画, 而他生盖特利母亲气时只会讲点刻薄的小笑话而不是把她弄倒在地上以美国海军陆战队审讯室里的方式把她痛打一顿, 这种打法让人痛得不得了但什么伤痕也不会留下。外国可乐罐子在他额头上留下比周围发热的皮肤冷得多的一个圈, 盖特利尝试把注意力集中在这个圈而不是他右侧身体致命的疼痛上——右撇子(//DEXTRAL)——或者他清醒记忆里自己的母亲盖特利夫人那些前生活伴侣, 那个喜欢穿卡其色汗衫的小眼睛前宪兵, 醉醺醺地趴在他的笔记本上记录当天他喝了多少瓶喜力的地方, 舌头耷拉在嘴角, 眼睛眯着,试图找到一个足够完整的笔记本来写字, 盖特利的母亲在地板上以最轻的声音往带锁的卫生间里爬, 以不引起宪兵的注意。鬼魂说“只是”给盖特利做个参考, 他, 鬼魂, 为了出现在盖特利面前并跟他对话, 他, 鬼魂, 一动不动, 坐在盖特利床边的椅子上<三个鬼魂时间的礼拜>了, 盖特利对此根本无法想象。盖特利发现所有这些来跟他诉苦的人里没有一个人告诉他他在这个创伤科待了多少天了, 或者天亮了是礼拜几, 盖特利因此完全不知道自己已经多久没去参加匿名戒酒会议了。盖特利希望来看他的人是担保人凶残弗朗西斯·G.,而不是这些要讨论压舱物的恩内特工作人员, 也不是这些来跟一个他们根本不知道能听到他们话的人分享他们记忆残骸的恩内特病人, 就像一个小孩对着一只狗倾诉一样。他甚至不让自己去想为什么还没有警察或者联邦平头来找他, 如果他已经在这里待了一段时间的话, 如果他们已经像麦子上的仓鼠一样遍布恩内特的话, 正如瑟拉斯特所说。那个戴帽子的坐着的阴影仍然在外面走廊里, 但如果这个插曲都是一场梦的话, 那也意味着它不存在且从未存在, 盖特利意识到, 他眯起眼睛尝试确认那个阴影是帽子的阴影而不是走廊墙上的灭火器或者其他东西。鬼魂说了声抱歉然后消失但眨两下眼睛的工夫又回来了, 回到同样的位置。“这也值得说‘抱歉’? ”盖特利对着鬼魂干巴巴地想, 简直要笑出来。这个笑的尝试带来的疼痛差点又让他的眼睛翻进了脑袋。心脏监测器上的底座那么窄, 看上去都支撑不住一个鬼魂的屁股。这台心脏监测器是那种无声的。上面有条移动的有着速度变化的白线穿过屏幕, 监测盖特利的脉搏, 但不是老的医疗剧里那种嘟嘟响的。医疗剧里的病人通常是无意识的龙套演员, 盖特利想。鬼魂说他刚跟布赖顿两层楼房里那个凶残弗朗西斯·格汉尼通了个小小的量子电话, 从老“鳄鱼”刮了胡子穿上干净白T恤的样子来看, 鬼魂说, 他预测凶残弗朗西斯马上就会来到创伤科给予盖特利无条件的同情与友谊与辛辣的老“鳄鱼”人生指南。除非这只是盖特利自己想出来让自己保持向上的僵硬姿势(//attitude), 盖特利想。鬼魂忧伤地推了推眼镜。你永远不会想到鬼魂看上去忧伤或者不忧伤, 但这个梦中的鬼魂展现出了完整的情感范围。盖特利能听到华盛顿街上的车喇叭和提高嗓门的说话声以及车掉头的声音, 这意味着0:00到了, 换边停的时段。他想知道如此短暂的车喇叭声对需要静坐三个礼拜才能被看到的龙套演员来说是种怎样的声响。鬼魂, 不是龙套演员, 盖特利说的是, 他纠正自己。他躺在那儿纠正自己的想法, 好像他在说话一样。他想知道自己脑内的声音语速是不是快到鬼魂不必在每两个词之间用脚轻打节拍看手表。如果它们只存在于你脑袋里, 还能算是词语吗? 鬼魂用显然见过更好时光的手帕擤他的鼻子, 说他, 鬼魂, 在仍然存活在活人世界中时, 见过他自己最小的后代, 一个儿子, 那个最像他的, 最让他惊喜也最让他恐惧的孩子, 成了一个龙套演员, 在最后的时刻。他最后的时刻, 不是儿子最后的时刻, 鬼魂要澄清这点。盖特利想知道如果他有时候在头脑中把他想成<它>是否是种冒犯。鬼魂把用过的手帕打开看了看, 就像个活人无法自控的那样, 然后说地球上或其他地方“没有”任何恐怖可以与看到你自己的后代张开嘴却什么也说不出来相比。鬼魂说这让他生命最后时刻的记忆有了污点, 当这个孩子朝人生镜头的边缘退去。鬼魂承认他曾经, 在某个时刻, 把孩子的一言不发怪罪于他的母亲。但这有什么用呢, 他说, 做了个模糊的类似耸肩的动作。盖特利记得那位前海军宪兵告诉盖特利的母亲为什么他丢了在海鲜罐头厂的工作是她的错。“怨恨是第一宗罪”是又一个盖特利曾经相信的波士顿匿名戒酒会陈词滥调。这种指责是欺骗的把戏。这倒不是说他不会介意在没门的房间里和兰迪·冷斯待上几分钟, 在他能站起来且恢复正常之后。

无标题无名氏No.64874352

2025-01-01(三)19:40:11 ID: SCWs92C (PO主)

鬼魂再次出现时, 跌坐在椅子上, 重心在尾骨上, 双腿以埃尔德迪那种高端人士的方式交叉。他说“就”想象一下那种恐惧, 你在西南部和西海岸漂泊的整个孤独的少年时代, 都在毫无结果地尝试让你父亲相信你的存在, 想做出一些出色到能让你父亲听到、看到的事情, 但又不足以让你成为他自己(你父亲自己)失败与自我厌恶的投影, 从未真正被看到, 在一片蒸汽的迷雾里张牙舞爪, 因此成年以后你仍然背负着你未能让他听到你<真正说的话>的潮湿绵软的负担, 在那些活人的岁月(1里背负于你日渐塌缩的肩膀上——最后发现, 在最后的时刻, 你自己的孩子也变得漠然、内向、无声、可怕、一言不发。也就是说, 你儿子变成了他(鬼魂)儿时恐惧自己成为的他(鬼魂)自己的样子。盖特利的眼睛翻进了脑袋。那孩子,什么都能干, 有种天生的鬼魂自己总是缺乏的不驼背的优雅, 鬼魂那么想要看到听到且一直让他(儿子)知道他被看到听到, 但儿子却变成了一个日渐<躲藏>的男孩, 在鬼魂人生的尽头; 而鬼魂以及孩子的核心家庭中, 没有一个成员愿意承认这点, 那个优雅优秀的男孩正消失在他们眼前。他们看着却没有看到他的隐身。他们听着却没有听到鬼魂发出的警告。盖特利脸上又出现了微微紧张的心不在焉的微笑。鬼魂说核心家庭(//the nuclear family)认为他(鬼魂)情绪不稳定且用自己(鬼魂)的童年阴影让这孩子困惑, 或者鬼魂用他自己父亲的父亲让这小孩困惑, 那个漠然木讷的据家庭传说把鬼魂的父亲“逼”到“酒瓶”里, 让他无法发挥潜力以及过早脑出血的男人。在他生命的尽头, 他开始私下里害怕自己的儿子正在尝试“物质”。鬼魂需要不断把眼镜推上去。鬼魂几乎是痛苦地说当他站起来挥舞双臂让他们都看到他最小也最有前途的儿子正消失在他们面前的事实时, 他们都认为他的焦躁意味着他因为野火鸡摄入而疯了, 需要尝试戒酒, 再次, 又一次。

这吸引了盖特利的注意。这个梦的令人不快和混乱终于有了某种意义。“你戒过酒? ”他想, 对着鬼魂翻白眼, “还不止一次, 你试过? 空手道?(//White-Knuckle) <343>你有没有尝试过‘投降’并‘进门’? ”

鬼魂摸着自己的长下巴说他在活人生命的最后90个清醒的日子里孜孜不倦地设计某种让他与他不说话的儿子可以简单<交流>的媒介。制作这个天赋异禀的男孩无法完全掌握因此无法从这里跑去另一座高原的东西。一种能让这个孩子喜欢到张开嘴说出话来的东西——哪怕只是还想要更多。游戏不行, 专业人士不行, 假冒专业人士也不行。他最后的办法: 娱乐。拍一部吸引人到能将一个年轻人逆向推入唯我主义、快感缺乏、虽生犹死的子宫里的东西。神奇的娱乐玩具, 能对着在那个孩子身体某处活着的婴儿晃动, 让他的两眼放光, 还没长牙的嘴巴无意识地张开, 笑起来。把他“从他自己身体中带出来”, 正如他们说的。子宫可以有双重用途。一种说我很抱歉, 非常,非常抱歉,让人<听到>这句话。(2一生的梦想。学者以及基金会还有发行方从未看出他最真挚的愿望: <娱乐>。

//(1)值得注意的是原文中所有“活人生命”,“活人时间”之类的词中代表“活人”的词都是“animate”。

//(2)原文为“A way to say I AM SO VERY, VERY SORRY and have it heard. ”

无标题无名氏No.64874631

2025-01-01(三)20:13:07 ID: SCWs92C (PO主)

他像一个门诺派缝被子的信徒(1一样清醒了89天, 在他生命的尽头, 鬼魂坚称, 他又爬回到无声的心脏监测器上, 而波士顿匿名戒酒会有种毫无幽默感的福音派狂热, 总让他不想参加那些会议。而他从来没法忍受那些乏味的陈词滥调以及对抽象概念的鄙视。更不要说烟味了。整个会议室的气氛像地狱里的牌局, 这是他的印象。鬼魂停下来说他打赌盖特利肯定隐藏不住好奇心, 想知道他有没有成功拍出一部没有龙套演员的娱乐电影, 能让一个内向的龙套演员男孩笑出来又哭闹着想要更多。

父亲般的人这方面(2, 盖特利在之前几个清醒的月份里尽可能抵抗那些不请自来的与前宪兵有过的令人不快的记忆和交流的记忆。

监测器上的鬼魂现在大幅度弯着腰, 身体前倾, 所以他的脸离盖特利的脸只有几厘米的距离——鬼魂的脸只有盖特利脸一半大, 且没有气味——激动地回答道:“不! 不! ”<任何>对话或者交流都比没有要好, 相信他, 最糟糕的那种让人心如刀割的代际交流都比任何一方的退缩与隐藏要好。鬼魂显然无法分辨盖特利自己思考与盖特利用他的头脑声音对着鬼魂思考的区别。盖特利肩膀突然传来一阵剧烈的疼痛让他害怕自己会大便失禁。鬼魂倒抽一口气, 差点从监测器上掉下来就像他能完全感受到来自右侧的疼痛。盖特利想知道鬼魂是不是为了听到他的头脑声音并与他进行对话, 必须与盖特利一起忍受同样的痛苦。哪怕在梦里, 这可比任何人为与D. W.盖特利对话所付出的代价都大。也许疼痛是为了让鬼魂为杜冷丁所做的关于“顽疾”的论证更具可信性。盖特利感到如果问鬼魂他是不是代表“更高力量”或者“顽疾”而来有点太刻意或者说太蠢了, 他为了不这么想, 只能集中注意力假装问自己为什么这个鬼魂会在这里花上几个月的鬼魂时间在医院房间里飞来飞去用低吟歌手的照片和外国汽水罐子做单脚尖旋转的展示, 在一个他完全不认识的瘾君子的天花板上而不是量子飘移到那个所谓的最小的儿子所在的地方坐上几个鬼魂月尝试跟那个操蛋儿子进行交流。虽然看到自己已故生父变成鬼或者鬼魂的样子可能会把那最小的儿子逼疯, 可能会这样。那个儿子听上去并不像旧的精神操纵杆上那只最稳健的手, 从那个鬼魂分享的内容来看的话。当然这是假设这个龙套演员儿子存在, 假设这不是“顽疾”让盖特利屈服于一针杜冷丁的诱惑的迂回曲折的方式。他尝试集中所有注意力想所有这些事, 而不是去回忆杜冷丁带来的绝对幸福的温暖快感, 回忆他的下巴抵在胸口发出的令人舒适的沉闷的声音。也不去回忆他与他母亲同居男友前宪兵的几次对话。清醒最大的代价之一是无法阻止自己记起那些你不想记得的事情, 比如尤厄尔童年时期的欺诈-自大的事情。前宪兵曾经把小孩和学步儿童叫作“地毯老鼠”。这不是粗鲁的爱称。宪兵让学步儿童唐·盖特利帮他去酒类专卖店退喜力瓶子, 然后拿着瓶子押金准时回来, 用美国海军发的计时器掐秒。他从来没直接动手打过盖特利, 至少唐不记得。但他还是怕宪兵。宪兵几乎每天都打他母亲一顿。对盖特利的母亲来说, 最危险的时间在第八瓶喜力和第十瓶喜力之间。这个时候宪兵会把她扔到地上, 专注地跪在她身前, 找到位置然后专注地打她, 他看上去像拉着船外绳索的捕龙虾渔民。宪兵比盖特利夫人要矮一点, 但肌肉发达, 且为他的肌肉自豪, 只要有可能就会裸露上身。或者穿着无袖卡其军装T恤。他有杠铃杠、杠铃片和健身凳,教会了儿童唐·盖特利基本的举重训练技巧, 特别强调控制和姿态而不是贸然举起尽可能多的重量。那些哑铃又旧又油, 磅数是在换成公制之前的。(3宪兵做事精准, 处理事情十分有控制力, 这是一种让盖特利不自觉地把它和金发男人联系在一起的做事方式。盖特利, 在10岁的时候, 开始可以卧推比宪兵更重的重量, 宪兵没能愉快地接受这一事实, 开始拒绝帮他做保护。宪兵把他自己的举重重量和重复次数记录在小笔记本上, 每做一组都要暂停下来记。他写字前总会舔铅笔尖, 盖特利至今都觉得这个习惯令人作呕。在另一本笔记本里, 宪兵写下每次喝下喜力的日期和时间。他是那种把事无巨细记笔记当作控制力的人。也就是说, 他本质是个粪便计数员。盖特利很小的时候就意识到了这点, 这一切都很操蛋且很可能疯狂。宪兵很可能是个疯子。他离开海军的情形非常: 隐晦。盖特利不自愿地回忆宪兵, 现在他又想起来——且想知道为什么, 还感到很忧伤——他从未问过他母亲有关宪兵的事情, 也不知道为什么他他妈的在那儿, 她是不是真的爱他, 为什么她在他那么多年或多或少每天都把她拖在地上打一顿的情况下还爱他, 盖特利闭上的眼睑下面逐渐变深的玫瑰红色来自变亮的病房, 窗外的光线变得如甘草一般, 正是破晓时分。盖特利躺在无人占领的心脏监测器下面打着呼噜, 声音响得床两边的围栏都颤抖起来。宪兵在睡觉或者出门的时候, 唐·盖特利和盖特利夫人从未讨论过他。他对此的记忆是清晰的。他们不只是从没讨论过他, 没讨论过笔记本、杠铃和计时器和他打盖特利夫人这一切。而且宪兵的名字从没被提起。宪兵经常上夜班——他给奶酪王公司开运鸡蛋和奶酪的货车, 直到因为贪污销赃了好几圈的斯蒂尔顿奶酪被开除, 后来有段时间他在一条基本是自动化的流水线上工作, 拉一个杠杆机, 嘭的一声把新英格兰海鲜汤从几百个龙头里送进几百个无盖罐头——而盖特利家在宪兵上班和不上班的时候是两个完全不同的世界: 似乎宪兵出门的那一刻, 把唐和他母亲不只是留下, 还留住了, 他们一起, 在晚上, 她在沙发上他在地上, 都逐渐在广播电视的最后一季前渐渐失去意识。盖特利特别努力不去想为什么他从来没想到过走上去把宪兵从他母亲身上拉开, 哪怕他已经可以卧推比宪兵更多的重量。每日精准的殴打总似乎有种与他无关的感觉。他从来没有过任何感觉, 他记得, 看着他打她。宪兵对在盖特利面前打他母亲完全不害羞。就像所有人心照不宣地形成了共识, 这件事与比米无关(4。当他还是个学步儿童时会逃离房间大哭, 他似乎记得。到了一定年纪, 他只会把电视音量调高, 甚至懒得看殴打的情况, 看着《干杯酒吧》。有时候他会离开房间跑去车库里举杠铃, 但他离开房间的时候并不像在逃离现场。他还小的时候, 有时听到上午他们床上的弹簧和声音, 担心宪兵是不是又在床上把她打了一顿, 但到一定时候, 在没人把他拉到一边跟他解释的情况下, 他意识到那声音并不意味着她受到了伤害。她在厨房和客厅里感到疼痛的声音和透过石棉纤维板的卧室墙传到盖特利耳中的做爱声音的相似性让他很困扰, 他现在想到, 这是他清醒时总是不愿回忆的原因之一。

>//(1)

16世纪以荷兰宗教领袖门诺·西蒙斯命名的再洗礼派。信徒以简朴的生活方式和对社区服务的承诺而闻名。

>//(2)

原文为“Father-figure-wise”,即“在'父亲'的形象这方面”

>//(3)

可能说明在这条世界线,美国最终采取

了公制单位的测量系统。

>//(4)

原文为"none of Bimmy's beeswax"

无标题无名氏No.64874703

2025-01-01(三)20:20:52 ID: SCWs92C (PO主)

夏天上身赤裸——且皮肤苍白, 他有金发男人那种对阳光的厌恶——宪兵会坐在小厨房里, 坐在厨房桌前, 光脚踩在木纹瓷砖上, 扎着条爱国主题的头巾, 在他的小笔记本上记录喜力。前一个租客有次把某件重物从厨房窗户里扔了出去, 因此纱窗完全坏了, 而且修不好, 苍蝇到处飞, 几乎自由自在。盖特利在很小的时候, 会跟宪兵一起在厨房里; 瓷砖对他的小童车来说比凹凸不平的地毯要好一些。在疼痛中, 睡眠中眼睑下冒泡的盖特利记得的是宪兵对付飞进来的苍蝇那种精准、独到的方法。他不用苍蝇拍或者卷起来的报纸。他有双快手, 这个宪兵, 又厚又白又快。他会在它们停在厨房桌上时猛打过去。打那些苍蝇。但以一种有控制力的方式。没用力到能直接打死。他对此既有控制力又非常用心。他会把它们打到残废。然后他会非常精准地把它们捡起来, 扯掉一个翅膀或者一条腿之类, 重要的可以用来飞的部分。他会把翅膀或者腿扔进肉色的厨房垃圾桶里, 非常小心地踩脚踏板, 打开桶盖, 然后把小翅膀或者腿扔进垃圾桶, 弯着腰。记忆不请自来却清晰无误。然后宪兵在厨房水槽里洗手, 用那种最普通的绿色洗洁精。他完全无视残废的苍蝇在桌上疯狂转圈直到被粘在桌上黏糊糊的地方或者从桌边掉下去。盖特利此刻正在梦里以最细枝末节的方式重新经历的与宪兵的对话是在宪兵喝了大概五瓶喜力的时候, 他解释道把苍蝇弄残废比打死它们更有效, 对苍蝇来说。苍蝇粘在喜力干掉之后黏糊糊的地方拍打翅膀, 而宪兵则会解释严重残废的苍蝇会发出小小的苍蝇尖叫。人类听不到残废苍蝇的尖叫, 但你可以赌你这小胖地毯老鼠的屁股周围的其他苍蝇听得见, 它们残废同类的尖叫能把它们吓跑。这个时候宪兵会把脑袋枕在他又粗又白的手臂上, 在太阳底下桌子上的喜力瓶子之间小眯一会儿, 上面总有好几只苍蝇不是被粘在黏稠的东西里就是在桌上疯狂转圈, 有时候小跳几下, 尝试用一个翅膀或者在没有翅膀的情况下飞走。这些苍蝇可能在“否认”, 对它们的身体状况。掉到地上的那些, 盖特利可以手脚并用趴在地上, 让一只红色的大耳朵尽可能地贴近那些苍蝇, 听着, 他宽阔的粉色额头上满是褶皱。此刻他在这医院早晨的柠檬光下尝试醒来时最让他感到不适的却是他不记得自己曾经把这些残废的苍蝇从它们的痛苦中解救出来, 从来没有, 在宪兵睡过去之后, 他没法想象自己踩它们或者把它们包在卫生纸里扔进马桶或者什么的, 但他觉得自己肯定这么做过; 似乎能想起自己做了什么而不是趴在地上他的变形金刚中间那么用心看自己能不能听见那些微小的痛苦的尖叫, 这似乎是真正重要的。但他实在想不出努力听以外的事情, 而尝试强迫想起某种更高尚的行为所带来的脑压应该能把他唤醒, 从右侧疼痛中; 但他还是没能在自己的大婴儿床里完全醒过来, 直到记忆中现实梦境坠入了更糟糕的虚构梦境中, 他穿着冷斯的精纺大衣非常精准小心地把头探到那个脑袋被他不断撞向车头挡风玻璃的那个穿夏威夷风格服装加拿大佬一动不动的身体上方, 他把重心转到好的左手上, 手撑在温暖震动的车头上, 弯着腰非常靠近那个残缺的脑袋, 他的耳朵贴着血流不止的脸, 认真地听。头张开了红嘴巴。